La obra de arte

La Santísima Trinidad, 1754 por Corrado Giaquinto (1703-1766)

En la primera mitad del siglo XVIII, Corrado Giaquinto se consolidó como uno de los máximos exponentes de la pintura del barroco tardío o rococó, caracterizado por grandes escenografías y efectos lumínicos que buscaban despertar un especial impacto en el espectador. Si bien en su familia no había precedentes artísticos, desde su juventud sus padres advirtieron el talento de Corrado y lo pusieron en contacto con Ludovico Vittorio Iacchini, un arquitecto que había llegado a Molfetta, la localidad natal de nuestro pintor, para participar en la construcción de la iglesia de Santo Domingo.

En ese momento, Corrado Giaquinto ya había decidido dedicar su vida a la pintura y frecuentaba el taller del pintor local Severio Porta, aunque el punto de inflexión de su formación llegó en 1719, cuando decidió trasladarse a Nápoles, floreciente centro cultural. Allí encontró las enseñanzas de Nicola Maria de la Rosa. Desde entonces, la carrera de Giaquinto no hizo más que crecer, especialmente desde que en 1723 el obispo de su ciudad natal, Pompeo Salerni, le recomendara a su hermano, el cardenal Salerni, quien formaba parte de la corte pontificia. En Roma perfeccionó la técnica del dibujo y se consagró como gran fresquista de la mano del maestro Sebastiano Conca, con quien colaboró en la bóveda de la basílica de Santa Cecilia in Trastevere.

La fama de Giaquinto llegó a los ámbitos cortesanos desde que en 1733 comenzara a recibir encargos para decorar el Palacio de Turín, cuyo proyecto encabezaba entonces el arquitecto Filippo Juvarra. En la década de los cuarenta el pintor retornó a Roma y, tras ser admitido en la Academia de San Lucas, comenzó a supervisar el trabajo de aprendices españoles que llegaban becados a la Ciudad Eterna. Este trabajo al servicio de la academia española le llevó hasta el rey Fernando VI, que le pidió una monumental representación de La Trinidad para la iglesia romana de la Santa Trinidad de los Españoles.

Este fue solo el comienzo de su colaboración con la realeza hispana, ya que en 1753 Corrado Giaquinto fue invitado a trasladarse a Madrid, donde fue nombrado pintor de cámara, director general de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y director artístico de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Desde entonces, su labor en los sitios reales fue incesante, constatándose su trabajo en el Casón del Buen Retiro, el Palacio de Aranjuez y, sobre todo, en el Palacio Real, gozando del mecenazgo del rey Fernando VI y de su esposa, doña Bárbara de Braganza.

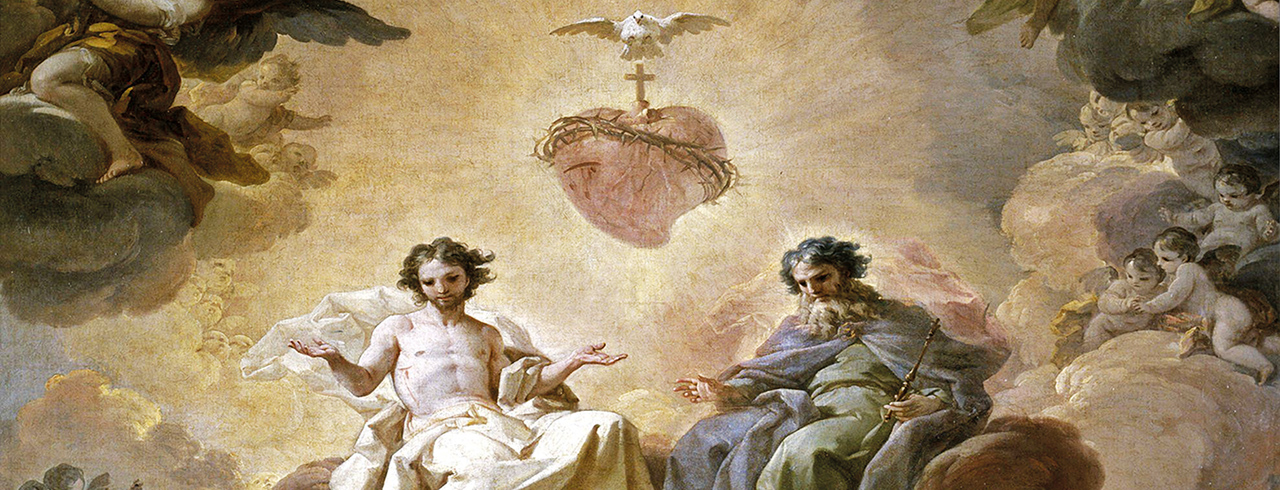

Precisamente al oratorio del rey en el Palacio del Buen Retiro estaba destinada La Trinidad que contemplamos. Más allá del tratamiento lumínico y la técnica colorista del pintor, se trata de un lienzo de riquísima iconografía y que remite a la devoción del rey y de su esposa por el sagrado Corazón de Jesús, cuya festividad había sido establecida por el papa Clemente XIII en 1729. Entre la luz dorada de sentido trascendente emerge la imagen trinitaria, presidida por las figuras del Padre y del Hijo, entronizados sobre las nubes. Cristo, con gesto orante, es identificado por la llaga del costado que deja a la vista el manto blanco, propio de las representaciones del Resucitado como evocación del santo sudario. Junto a él, Dios Padre, como anciano de los días portando el cetro de poder. Aunque el tratamiento de los cabellos y la barba evidencien edades distintas, la similitud de sus rasgos refuerza conceptualmente la intrínseca unidad entre las personas de la Trinidad.

Culminando la composición, encontramos la paloma del Espíritu Santo, que se posa en uno de los motivos más significativos del conjunto. Nos referimos al Corazón de Jesús con la llaga del costado y la corona de espinas, cuya presencia, sin duda, obedecía al deseo de los comitentes y que introducía una novedad respecto a las representaciones trinitarias anteriores. De hecho, la reina Bárbara de Braganza entregó la fundación del monasterio madrileño de la Visitación a la Orden de las salesas, pidiendo a Giaquinto que pintara en su presbiterio la imagen de san Francisco de Sales y santa Juana Chantal adorando el Sagrado Corazón.

Con estos santos podemos abrir el repertorio de personajes que completan la monumental composición de La Trinidad y que podemos identificar por la variedad de atributos iconográficos. En el bloque de nuestra derecha reconocemos a santa Bárbara con la palma del martirio y la torre; la lectura de textos sagrados la llevó a la conversión al cristianismo y a la defensa del dogma de la Trinidad. Junto a ella, Santiago el Mayor, con la vieira y el estandarte de la batalla de Clavijo; san Pedro y san Pablo, portando las llaves y la espada respectivamente; san Agustín y san Jerónimo; san Francisco de Borja, con la calavera coronada, expresión de su renuncia a los placeres mundanos.

Delante de él, san Ignacio de Loyola, con riquísima dalmática bordada con la imagen del Espíritu Santo y mostrando un pergamino donde podemos leer el emblema de la Compañía de Jesús, Ad Maiorem Dei Gloriam. El gesto de su mano nos lleva hasta la representación de san Fernando, con armadura de gala cubierta con manto de armiño y despojado de los signos del poder, la corona y la espada, ambas ante el orbe signado con la cruz, atributo iconográfico propio de este monarca. Junto a él, un ángel sostiene el yelmo y el escudo que refieren a su poder militar.

El equilibrio compositivo nos lleva al grupo contrapuesto, donde destaca la Virgen por la brillante policromía de su manto azul, que nos recuerda su divina maternidad. En torno a su figura, reconocemos a María Magdalena en actitud orante, a san José, identificado por su vara florecida, y a san Juan Bautista, revestido con piel de camello y con báculo cruciforme en cuya filacteria se inscriben las palabras de su predicación: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29). Los hábitos monásticos hacen presentes a san Francisco de Asís, signado con los estigmas, a santo Domingo de Guzmán, con la vara de azucenas, o a san Bruno, con la cogulla blanca.

La vinculación de la pintura con la ciudad de Madrid, ya que estaba destinada a los muros del Palacio del Buen Retiro, se plasma con la presencia de san Isidro, ofreciendo un haz de espigas, y de su esposa, santa María de la Cabeza, con la tea encendida que habitualmente conforma su iconografía. Delante de ellos, coronado, el rey san Luis portando la corona de espinas que hace de nuevo referencia al Corazón de Jesús.

Giaquinto revela en este lienzo su dominio del color y de la luz, su perfección en el tratamiento de la figura humana en sus distintas apariencias y edades, y su conocimiento de las fórmulas de representación de los distintos santos. En la selección de los personajes, así como en el protagonismo del Sagrado Corazón de Jesús, se hace evidente la devoción y el importante papel como promotores del arte de sus comitentes, Fernando VI y doña Isabel de Braganza.

María Rodríguez Velasco

Profesora de Historia del arte, Universidad CEU San Pablo, Madrid

La Santísima Trinidad, 1754, Corrado Giaquinto (1703-1766), Museo del Prado. © akg-images / Album.