-

Únete a la gran familia Magnificat para vivir la oración diaria: ofertas especiales de suscripción de prueba.

-

Descubrir Magnificat

Una guía espiritual para cada día

-

Suscribirse a Magnificat

Renovar o regalar una suscripción

La mejor parte

Pierre-Marie Dumont

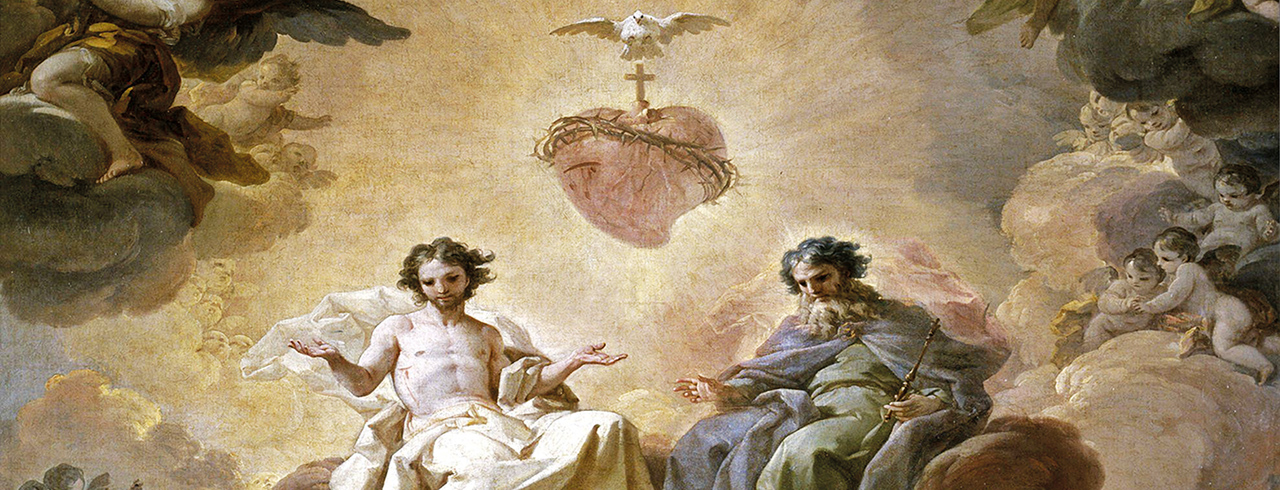

La Santísima Trinidad, 1754

Corrado Giaquinto (1703-1766)

En la primera mitad del siglo XVIII, Corrado Giaquinto se consolidó como uno de los máximos exponentes de la pintura del barroco tardío o rococó, caracterizado por grandes escenografías y efectos lumínicos que buscaban despertar un especial impacto en el espectador. Si bien en su familia no había precedentes artísticos, desde su juventud sus padres advirtieron el talento de Corrado y lo pusieron en contacto con Ludovico Vittorio Iacchini, un arquitecto que había llegado a Molfetta, la localidad natal de nuestro pintor, para participar en la construcción de la iglesia de Santo Domingo.

En ese momento, Corrado Giaquinto ya había decidido dedicar su vida a la pintura y frecuentaba el taller del pintor local Severio Porta, aunque el punto de inflexión de su formación llegó en 1719, cuando decidió trasladarse a Nápoles, floreciente centro cultural. Allí encontró las enseñanzas de Nicola Maria de la Rosa. Desde entonces, la carrera de Giaquinto no hizo más que crecer, especialmente desde que en 1723 el obispo de su ciudad natal, Pompeo Salerni, le recomendara a su hermano, el cardenal Salerni, quien formaba parte de la corte pontificia. En Roma perfeccionó la técnica del dibujo y se consagró como gran fresquista de la mano del maestro Sebastiano Conca, con quien colaboró en la bóveda de la basílica de Santa Cecilia in Trastevere.

La fama de Giaquinto llegó a los ámbitos cortesanos desde que en 1733 comenzara a recibir encargos para decorar el Palacio de Turín, cuyo proyecto encabezaba entonces el arquitecto Filippo Juvarra. En la década de los cuarenta el pintor retornó a Roma y, tras ser admitido en la Academia de San Lucas, comenzó a supervisar el trabajo de aprendices españoles que llegaban becados a la Ciudad Eterna. Este trabajo al servicio de la academia española le llevó hasta el rey Fernando VI, que le pidió una monumental representación de La Trinidad para la iglesia romana de la Santa Trinidad de los Españoles.

Este fue solo el comienzo de su colaboración con la realeza hispana, ya que en 1753 Corrado Giaquinto fue invitado a trasladarse a Madrid, donde fue nombrado pintor de cámara, director general de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y director artístico de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Desde entonces, su labor en los sitios reales fue incesante, constatándose su trabajo en el Casón del Buen Retiro, el Palacio de Aranjuez y, sobre todo, en el Palacio Real, gozando del mecenazgo del rey Fernando VI y de su esposa, doña Bárbara de Braganza.

Precisamente al oratorio del rey en el Palacio del Buen Retiro estaba destinada La Trinidad que contemplamos. Más allá del tratamiento lumínico y la técnica colorista del pintor, se trata de un lienzo de riquísima iconografía y que remite a la devoción del rey y de su esposa por el sagrado Corazón de Jesús, cuya festividad había sido establecida por el papa Clemente XIII en 1729. Entre la luz dorada de sentido trascendente emerge la imagen trinitaria, presidida por las figuras del Padre y del Hijo, entronizados sobre las nubes. Cristo, con gesto orante, es identificado por la llaga del costado que deja a la vista el manto blanco, propio de las representaciones del Resucitado como evocación del santo sudario. Junto a él, Dios Padre, como anciano de los días portando el cetro de poder. Aunque el tratamiento de los cabellos y la barba evidencien edades distintas, la similitud de sus rasgos refuerza conceptualmente la intrínseca unidad entre las personas de la Trinidad.

Culminando la composición, encontramos la paloma del Espíritu Santo, que se posa en uno de los motivos más significativos del conjunto. Nos referimos al Corazón de Jesús con la llaga del costado y la corona de espinas, cuya presencia, sin duda, obedecía al deseo de los comitentes y que introducía una novedad respecto a las representaciones trinitarias anteriores. De hecho, la reina Bárbara de Braganza entregó la fundación del monasterio madrileño de la Visitación a la Orden de las salesas, pidiendo a Giaquinto que pintara en su presbiterio la imagen de san Francisco de Sales y santa Juana Chantal adorando el Sagrado Corazón.

Con estos santos podemos abrir el repertorio de personajes que completan la monumental composición de La Trinidad y que podemos identificar por la variedad de atributos iconográficos. En el bloque de nuestra derecha reconocemos a santa Bárbara con la palma del martirio y la torre; la lectura de textos sagrados la llevó a la conversión al cristianismo y a la defensa del dogma de la Trinidad. Junto a ella, Santiago el Mayor, con la vieira y el estandarte de la batalla de Clavijo; san Pedro y san Pablo, portando las llaves y la espada respectivamente; san Agustín y san Jerónimo; san Francisco de Borja, con la calavera coronada, expresión de su renuncia a los placeres mundanos.

Delante de él, san Ignacio de Loyola, con riquísima dalmática bordada con la imagen del Espíritu Santo y mostrando un pergamino donde podemos leer el emblema de la Compañía de Jesús, Ad Maiorem Dei Gloriam. El gesto de su mano nos lleva hasta la representación de san Fernando, con armadura de gala cubierta con manto de armiño y despojado de los signos del poder, la corona y la espada, ambas ante el orbe signado con la cruz, atributo iconográfico propio de este monarca. Junto a él, un ángel sostiene el yelmo y el escudo que refieren a su poder militar.

El equilibrio compositivo nos lleva al grupo contrapuesto, donde destaca la Virgen por la brillante policromía de su manto azul, que nos recuerda su divina maternidad. En torno a su figura, reconocemos a María Magdalena en actitud orante, a san José, identificado por su vara florecida, y a san Juan Bautista, revestido con piel de camello y con báculo cruciforme en cuya filacteria se inscriben las palabras de su predicación: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Jn 1,29). Los hábitos monásticos hacen presentes a san Francisco de Asís, signado con los estigmas, a santo Domingo de Guzmán, con la vara de azucenas, o a san Bruno, con la cogulla blanca.

La vinculación de la pintura con la ciudad de Madrid, ya que estaba destinada a los muros del Palacio del Buen Retiro, se plasma con la presencia de san Isidro, ofreciendo un haz de espigas, y de su esposa, santa María de la Cabeza, con la tea encendida que habitualmente conforma su iconografía. Delante de ellos, coronado, el rey san Luis portando la corona de espinas que hace de nuevo referencia al Corazón de Jesús.

Giaquinto revela en este lienzo su dominio del color y de la luz, su perfección en el tratamiento de la figura humana en sus distintas apariencias y edades, y su conocimiento de las fórmulas de representación de los distintos santos. En la selección de los personajes, así como en el protagonismo del Sagrado Corazón de Jesús, se hace evidente la devoción y el importante papel como promotores del arte de sus comitentes, Fernando VI y doña Isabel de Braganza.

María Rodríguez Velasco

Profesora de Historia del arte, Universidad CEU San Pablo, Madrid

La Santísima Trinidad, 1754, Corrado Giaquinto (1703-1766), Museo del Prado. © akg-images / Album.

(Leer más)

A la edad de 20 años, en 1538, Jacopo Robusti (1518-1594), conocido como Tintoretto, inauguró su taller en Venecia, en el barrio de San Polo, al lado del Gran Canal. En el frontispicio de la entrada, inscribió este audaz reclamo: «Dibujo de Miguel Ángel y color de Tiziano». Junto con Tiziano (1488-1576) y Veronés (1528-1588), formó una trinidad de artistas incomparables que, en el siglo XVI, forjaron la reputación de la Serenísima.

Aquí, Tintoretto sitúa la escena narrada en san Lucas (10,38-42) en el contexto de lo que nos sugiere el evangelio según san Juan (11,19-27) sobre la profunda amistad que unía a Lázaro y a sus dos hermanas, Marta y María, con Jesús. Así, en su camino hacia Jerusalén (cf. Lc 9,53), Jesús fue recibido en Betania, en casa de su amigo Lázaro. Mientras Marta «estaba ocupada con las múltiples ocupaciones del servicio, María escuchaba la palabra de Jesús», y lo mismo hacía Lázaro, aquí discretamente sentado frente al Señor. Ahora bien, Marta interpela a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para hacer el servicio? Dile, pues, que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, estás inquieta y agitada por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no se le quitará».

En una puesta en escena teatral, en primer plano, los tres personajes principales están representados en posturas teatrales del más bello efecto. El lujo de las telas con que se visten se representa a partir de la sucesión de colores cálidos y fríos; y sus opulentos paños, por el juego de luces y sombras.

La primacía de la contemplación sobre la acción

Este episodio se presenta tradicionalmente como la proclamación del Señor de la primacía de la contemplación sobre la acción, aunque estas dos actitudes cristianas no se oponen.

A primera vista, este episodio no deja de sorprender. ¿No es Jesús el que dijo de sí mismo: «El Hijo del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir» (Mt 20,28a)? ¿Y no lo demostró dando ejemplo lavando los pies a sus discípulos (cf. Jn 13,1-17)? ¿Y no lo hizo luego de un modo supremo e insuperable llevando por nosotros la cruz de nuestros pecados (cf. Mt 20,28b)? ¿No es él quien nos hizo esta advertencia: «El que quiera ser el más grande entre vosotros, que se ponga a vuestro servicio» (Mt 20,26)?

Lógicamente se esperaría que, al recibir la interpelación de Marta, Jesús se levantara, se pusiera un delantal como en el lavatorio de los pies e invitara a María a seguirlo para servir en los preparativos de la comida. En resumen, es difícil entender cómo Jesús pudo considerar el servicio al prójimo como algo no necesario. Y aún más cuando en san Lucas este episodio viene inmediatamente después de la parábola del buen samaritano (cf. Lc 10,29-37), donde lo único necesario es el servicio al prójimo. Este servicio será el único criterio del juicio final: «Señor, ¿cuándo te vimos y no nos pusimos a tu servicio?», se preguntarán los malditos (Mt 25,31-46).

Como es normativo (Dei Verbum, n. 12), este pasaje evangélico debe ser relativizado y meditado en la unidad de la Revelación. Por ejemplo, puesto que el servicio en cuestión es el de la preparación de la comida, es lícito interpretar la escena a la luz de la Palabra de Dios (Dt 8,3) retomada por Jesús durante la tentación en el desierto: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4). Lo que está en juego no es la primacía de la contemplación sobre la acción, sino la primacía de la escucha de la Palabra de Dios y de su realización sobre la preocupación por los alimentos y las afecciones terrenales, incluso las más legítimas (cf. Lc 11,28). Además, es imposible interpretar este episodio sin compararlo con aquel en el que, en la mañana de Pascua, Jesús rechaza a la misma María, diciéndole: «¡No me retengas!» (Jn 20,17). Y la envía de nuevo para que se convierta en apóstol de los apóstoles.

La Palabra de Dios habitó entre nosotros

Contemplando esta obra maestra de Tintoretto, podemos ver con certeza que la actitud de María, sentada a los pies de Jesús, evoca la contemplación. Sin embargo, san Lucas no insiste en esto, afirmando esencialmente que María estaba escuchando la palabra de Jesús. Sin duda, cuando la escuchaba, como los dos discípulos en el camino de Emaús (cf. Lc 24,32), el corazón de María ardía dentro de ella. ¡Y qué mejor parte para ella que estar en comunión con la Palabra de Dios al recibirla de la Palabra en persona! Verdaderamente, en este sentido, el primer servicio —en fin, lo único necesario— con el que el Verbo ha venido a agraciarnos habitando entre nosotros es habernos ofrecido comulgar con él, con lo que él es. El Verbo vino a su casa y María lo recibió como debía (cf. Jn 1,11).

Pierre-Marie Dumont

[Traducido del original francés por Pablo Cervera Barranco]

• Cristo en casa de Marta y María (Ca. 1580), Tintoretto (1518-1594), Múnich, Alte Pinakothek. © Artothek/La Collection.

(Leer más)